13 и последний день круиза

Да, увы, этот день был завершающим наш круиз, при этом даже и в своем укороченном виде он не состоялся, как было обещано. По программе мы должны были с утра пройти мимо Новосибирска, пройти шлюз и пристать в Бердске, откуда после завтрака нас трансфером, совмещенным с автобусной обзорной экскурсией по Новосибирску доставляли на ж/д вокзал. Однако в связи с низким уровнем воды (а нам все время казалось, что воды о-о-очень много и все подтоплено  ) пройти шлюз в оговоренное время возможности не было, нужно было ждать пропуска воды. Поэтому пристали мы к речному вокзалу Новосибирска, откуда и состоялась обзорная экскурсия по Новосибирску с посещением Академгородка. Сказать, что нам было жалко несостоявшегося прохождения шлюза – ничего не сказать – это одно из самых больших, если не самое большое разочарование от этого круиза! В ситуации, когда круизы по Оби накрываются медным тазом на неопределенное время, это означает, что мы его не увидим, скорее всего, уже никогда, еще бы не жаль!

) пройти шлюз в оговоренное время возможности не было, нужно было ждать пропуска воды. Поэтому пристали мы к речному вокзалу Новосибирска, откуда и состоялась обзорная экскурсия по Новосибирску с посещением Академгородка. Сказать, что нам было жалко несостоявшегося прохождения шлюза – ничего не сказать – это одно из самых больших, если не самое большое разочарование от этого круиза! В ситуации, когда круизы по Оби накрываются медным тазом на неопределенное время, это означает, что мы его не увидим, скорее всего, уже никогда, еще бы не жаль!

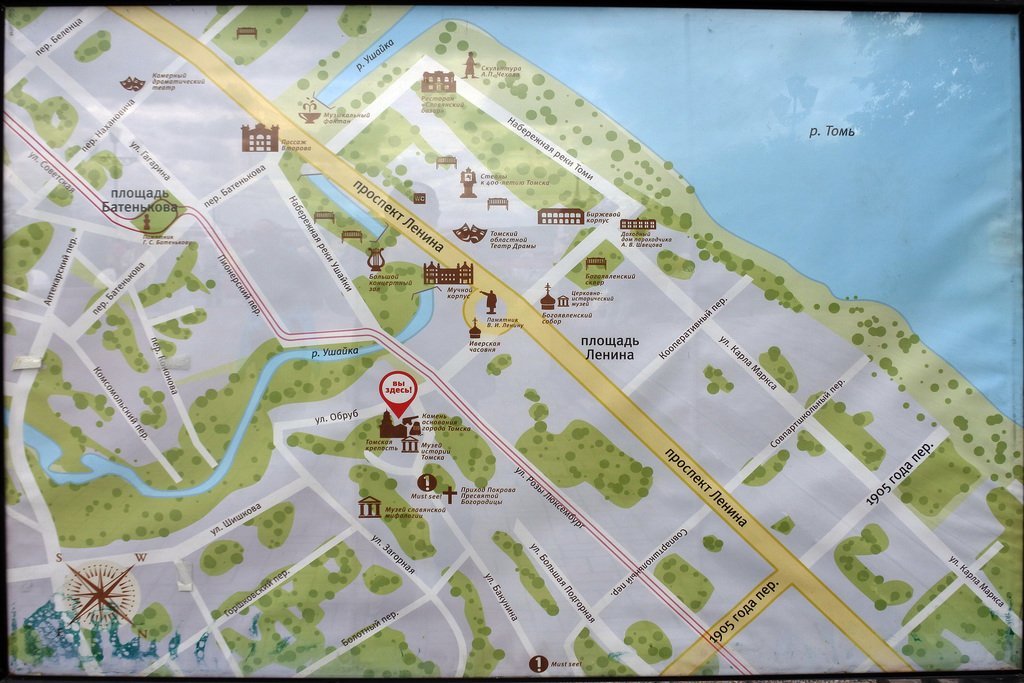

Экскурсия по Новосибирску оставила неоднозначное впечатление, с одной стороны у нас был очень колоритный гид, много и интересно рассказывающий о своем городе, об Академгородке, где он жил много лет.

С другой стороны, почему в том же Академгородке единственную остановку мы сделали в месте, где и смотреть-то, а тем более фотографировать совсем нечего, я так и не поняла – кто-то бегал в продуктовый магазин, кто-то куда-то в туалет, а мы простояли у автобуса полчаса, не зная, чем себя занять.

Но по порядку, Обь в черте Новосибирска, впереди железнодорожный мост

Позади Димитровский мост

Новосибирский порт

Комсомольский железнодорожный мост

Сохраненный как памятник пролет первого ж/д моста через Обь, с которого и началась история Новониколаевска, или Новосибирска в советское время. Рядом видна статуя Александра III, в правление которого началась великая без преувеличения стройка – строительство Транссиба.

Октябрьский (Коммунальный) мост слева и метромост справа

Набережная

Подходим к речному вокзалу

Нас уже ждут, вернее не нас, а членов команды теплохода

А нас на берегу ждал автобус, на котором едем в Академгородок

Новосиби́рский Акаде́мгородо́к расположен в двадцати километрах к югу от центра города Новосибирск, на правом берегу Новосибирского водохранилища, в зависимости от определения границ Академгородка численность постоянного населения можно оценить от 22 до 75 тысяч жителей.

Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

Академгородок был основан в 1957 году по инициативе академиков Михаила Алексеевича Лаврентьева (1900—1980), Сергея Львовича Соболева (1908—1989) и Сергея Алексеевича Христиановича (1908—2000). Решение о создании Академгородка содержалось в постановлении правительства СССР, принятом 18 мая 1957 года.

Строительство началось в 1958 году, и здания первых институтов и жилых домов были введены в эксплуатацию в 1959 году (первым был закончен институт Гидродинамики). В последующие годы были построены ещё свыше 20 институтов, жилые районы и Новосибирский государственный университет, занятия в котором начались 28 сентября 1959 года.

В советский период (1959—1991) Академгородок был престижным местом для проживания, где была улучшенная система снабжения населения и самих институтов необходимыми материалами и пр.

Перестройка, как и везде по России, привела к глубокому экономическому кризису в Академгородке. Реальные зарплаты учёных резко снизились, нередко до уровня ниже прожиточного минимума; началась массовая эмиграция учёных в зарубежные университеты и научные центры.

В августе 2006 года принято решение о строительстве в Академгородке технопарка в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Строят до сих пор.

По пути

А вот в самом Академгородке нет ни одной сколько-нибудь приличной фотографии – во-первых, в автобусе сели неудачно с солнечной стороны, во-вторых, простояв в пробке на подъезде к городку, по улицам мы ездили на предельной скорости, не притормаживая ни на минуту. Самая лучшая выглядит вот так (Бюст академика Валентина Афанасьевича Коптюга на проспекте его имени)

А единственная остановка с выходом у нас была здесь

Правда, очень интересное место?!

Возвращаемся в Новосибирск, переезжаем речку Иня

Следующая остановка около Собора Александра Невского - одной из первых каменных построек на территории Новониколаевска.

Кто был автором проекта, до сих пор является предметом спора краеведов и искусствоведов, все едины в одном – за основу взят Храм Божией Матери в Галерной гавани Санкт-Петербурга. 15 мая 1897 года состоялась закладка храма, а 29 декабря 1899 года собор был освящен епископом Томским и Барнаульским Макарием. В феврале 1910 года храм стал центром благочиния новониколаевских церквей, а в 1915 году храм получил статус собора.

Храм был построен как памятник устроителю Великого Сибирского пути императору Александру III. Ввиду этого, большое значение строительству придавала царская семья, которая безвозмездно предоставила земельный участок, выделила дополнительные средства, подарила иконы и церковную утварь (на строительство храма было пожертвовано 5 000 рублей, на изготовление иконостаса 6 500 рублей; также в храм были пожертвованы священническое и диаконское облачения.

К моменту возвращения Собора РПЦ в 1989 году здание находилось в плачевном состоянии. Колокольня была взорвана, внутренняя планировка собора сильно изменена (было оборудовано 3 этажа внутренних помещений). Иконы, церковная утварь и колокола были изъяты, настенные росписи и иконостас полностью уничтожены. Наружные стены самого здания были изношены, так как долгое время не подвергались ремонту. Покрытие куполов пришло в негодность и во многих местах прогнило. Снаружи к зданию храма были пристроены различные хозяйственные и подсобные помещения.

Реставрация началась практически сразу после передачи Храма Церкви и в 1993 году, после позолоты крестов и куполов собора, была завершена.

В память о большом вкладе царской семьи в первоначальное строительство храма рядом с ним в ограде уже в наши дни установили такой памятник

Выходим на Красный проспект, здесь фотографируем Памятник героям Великой Отечественной войны

На другой стороне Красного проспекта находится следующая достопримечательность города – стоквартирный дом (фото из Интеренета, нашей ни одной удачной хоть сколько-нибудь).

Стокварти́рный дом работников крайисполкома — восьмиэтажное жилое здание в Новосибирске, памятник истории и культуры федерального значения. Построен в 1934—1937 годах по проекту архитекторов А.Д.Крячкова и В. С. Масленникова. Яркий пример постконструктивистских неоклассических поисков архитектурной стилистики.

Стоквартирный дом изначально задумывался как ведомственное здание для проживания работников исполкома Западно-Сибирского края. Проект предусматривал устройство в доме 100 благоустроенных квартир (отсюда название), в том числе 10 пятикомнатных, 30 четырёхкомнатных, 40 трёхкомнатных и 20 двухкомнатных. Квартиры имели продуманную планировку, большие жилые и подсобные помещения; в некоторых квартирах были предусмотрены даже шестиметровые комнаты для прислуги. Квартиры в доме имеют двустороннюю ориентацию комнат, в интерьерах много света и воздуха. Полы в жилых помещениях паркетные, в санузлах — из метлахской плитки, в вестибюлях и лестничных клетках — мозаичные.

На Международной выставке искусств и техники в Париже 11 декабря 1937 года проект Стоквартирного дома (вместе с проектами Крячкова Домов Советов в Иркутске и Красноярске) был удостоен диплома 1-й степени, золотой медали и гран-при.

В 2008 году на площади перед домом установлен памятник Крячкову А.Д., а сквер, где расположен памятник, в 2016 году назван именем архитектора.

Вообще А.Д.Крячков – один из выдающихся сибирских архитекторов, личность безусловно нетипичная для тех лет. Как я уже упоминала ранее, он прожил долгую жизнь (с 1876 по 1950 годы), плодотворно трудился при всех властях, неоднократно награждался как царским, так и советским правительством. Одних только памятников федерального значения среди его работ около десятка. В Новосибирске он много работал в модных тогда стилях модернизма и конструктивизма. Безусловно, то, что центр Новосибирска до сих пор выглядит как самый настоящий заповедник конструктивизма – во многом его заслуга, не только как архитектора, непосредственно проектировавшего многие их этих зданий, но и как руководителя Новосибирского отделения Союза Архитекторов СССР.

Центральной площадью старого (если можно использовать это определение к городу, которому едва исполнилось 100 лет) Новосибирска сейчас является площадь Ленина, с одноименным памятником, стоящим перед самым большим в России театром оперы и балета. История его строительства интересна сама по себе.

Впервые о строительстве нового «социалистического» театра в Новосибирске заговорили в 1928 году. Вначале речь шла о строительстве отдельного здания для оперного и драматического театров и будущей сибирской консерватории, но позже было принято решение строить большой культурный центр сибирского масштаба под названием Дом науки и культуры (ДНиК). По программе он должен был состоять из нескольких зданий, объединённых единством архитектурного замысла в стиле конструктивизма. В этот комплекс входили: театр вместимостью 2100 человек, он же место работы краевых съездов и конференций, научно‑исследовательский институт с лабораториями и конференц‑залами, краевой музей производительных сил Сибири с научными кабинетами, картинная галерея. Затем в программу добавились центральная библиотека на 400 тыс. томов, радиоцентр, радиостудия, конференц‑зал на 400 человек.

22 мая 1931 года состоялась закладка здания. Уже в сентябре было закончено возведение каркаса вестибюля и устройство фундаментов опор зрительного зала и крыльев. К ноябрю 1933 года основные объёмы и конструкции здания были возведены: вестибюльная часть, зрительный зал с кулуарами, сценическая коробка, карманы сцены. Предполагалось, что осенью 1934 года ДНиК примет делегатов съезда Советов Западной Сибири. К этому времени предполагалось закончить внутреннюю отделку амфитеатра, вестибюля с гардеробами и фойе 2‑го этажа. Однако в это время в Москве произошло резкое изменение стилистических предпочтений советских архитекторов - конструктивизм и другие течения «Современной архитектуры» были запрещены. В результате пришлось разрабатывать новый проект отделки фасадов и пр. В августе 1935 года принимается решение отказаться от системы «панорамно-планетарного театра» и строить ДНиК как обычный оперный театр. К тому же в 1937 году на стройке обнаружили «группу врагов народа». Почти все руководители стройки, начинавшие её, были репрессированы и погибли. Только к концу 1940 года строительство удалось практически завершить, велся монтаж оборудования. Официальное открытие театра было запланировано на 1 августа 1941 года и тут началась война… В байку гида о том, что в этом месте во время войны КГБ пыталось устроить то ли бункер, то ли секретный завод, для чего под зданием театра были выкопаны трехэтажные подвалы, я не очень-то верю. Но так или иначе официальное открытие театра состоялось только 12 мая 1945 года. Фото опять из интернета

Вид сбоку

Напротив расположено здание бывшего Городского торгового корпуса, архитектором которого, кстати, был Крячков, сейчас в этом здании краеведческий музей

Мужчина в шляпе – наш экскурсовод. Рассказывал много и интересно, с допустимой долей баек. Знаю, что некоторые туристы, остававшиеся в Новосибирске еще на несколько дней, договаривались с ним о дополнительных экскурсиях, так что понравилась его работа не только мне одной.

Дальнейший наш путь лежал по улице Ленина и далее к ж/д вокзалу.

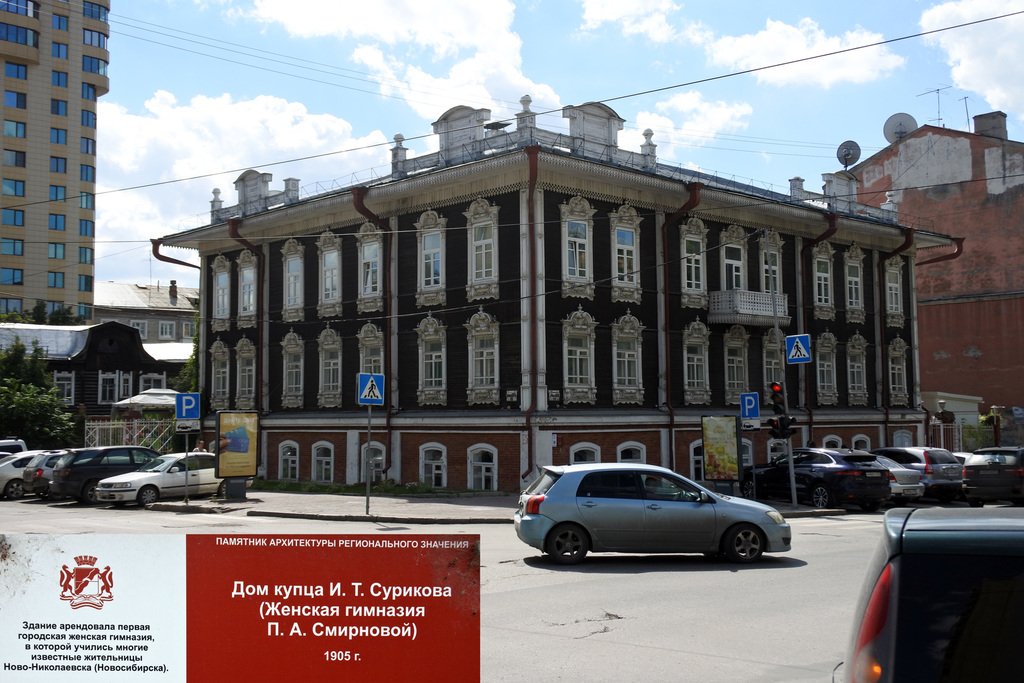

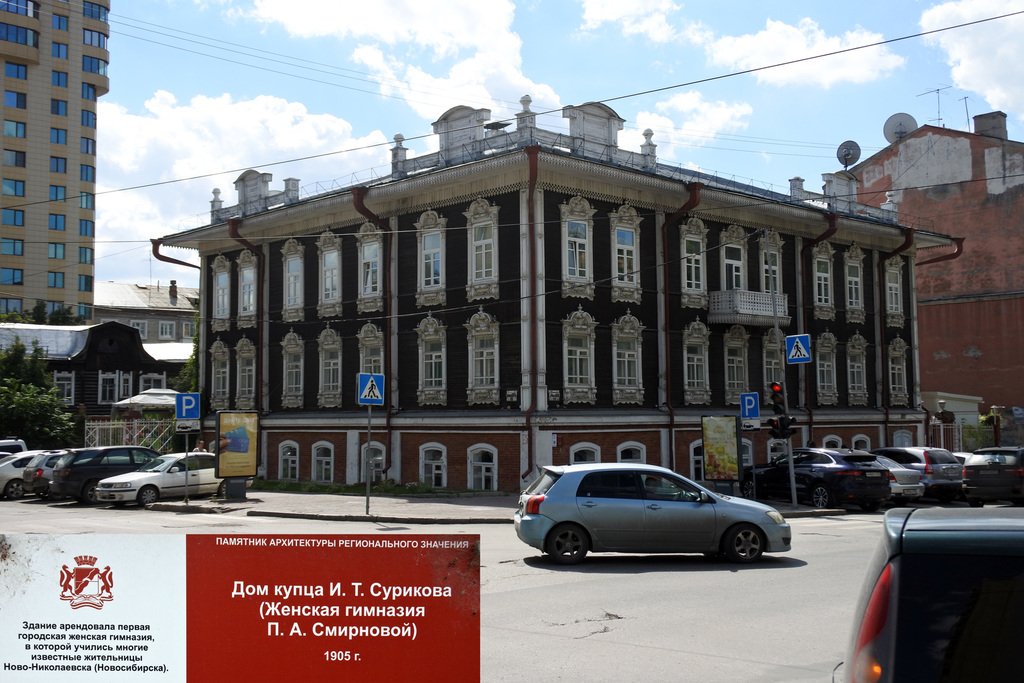

Улица Ленина от площади Ленина до проспекта Димитрова вся застроена интересными зданиями, многие из которых - памятники регионального значения, как, например, это здание в стиле «модерн» 1910-1912 года авторства Крячкова, ранее городское начальное училище, с 1999 года кукольный театр.

Или один из первых кинотеатров Новосибирска - кинотеатр «Победа». Сегодня это памятник культуры и современный 7-зальный кинокомплекс одновременно. Кинотеатр был открыт в 1926 году под наименованием «Пролеткино» и тогда был крупнейшим в городе

Еще работа Крячкова – бывшее здание Коммерческого собрания (1911-1914 годы), теперь театр «Красный Факел»

Есть и более старые дома

Мы не стали доезжать до конца экскурсии, поблагодарили попутчиков и экскурсовода и вышли раньше, т.к. оставались в Новосибирске еще на пару дней.